सम्पादक की नज़र खुली होनी चाहिए

बाल साहित्य में पत्रिकाओं के महत्त्व, उनके निर्माण की प्रक्रिया और बाल साहित्य के मापदण्डों व अवधारणाओं पर साइकिल व प्लूटो पत्रिकाओं के सम्पादक सुशील शुक्ल से हर्षल कोरहाले की बातचीत का दूसरा अंश।

हर्षल कोरहाले: साइकिल और प्लूटो की एक विशेषता उनकी चित्रात्मक या दृश्य भाषा है। चित्र, डिज़ाइन या फिर दृश्य भाषा की प्रकिया/महत्त्व को आप कैसे देखते हैं?

सुशील शुक्ल: साधारण-सी बात है कि एक चित्र, चित्र की तरह हो। आमतौर पर आप देखेंगे कि बच्चों के लिए बनाए गए काफी सारे चित्र शब्दों की टेरिटरी के चित्र होते हैं। यानी, जिस तरह से हम कहानी को शब्दों में कहते हैं, वैसे ही कोई उसे चित्रों से कहता है। मसलन, अगर ‘एक हाथी कहीं जा रहा है’ इस पर चित्र बनाना हो तो ज़्यादातर लोग केवल एक जाते हुए हाथी का चित्र बना देंगे। तो यह शब्दों की ही टेरिटरी है।

दूसरी तरफ, चित्रों का अपना एक इलाका, अपनी एक भाषा होती है। मुझे लगता है कि वह बहुत कम एक्स्प्लोर हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो एक मिसिंग चीज़ है, वह यह है कि चित्रकार लेखक की टॉर्च से किसी रचना को देखते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है कि चित्रकार या इलस्ट्रेटर रचना को लेखक की टॉर्च से तो देखें ही, लेकिन उनकी अपनी भी एक टॉर्च होनी चाहिए।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कहानी में किसी रेल एक्सीडेंट का ज़िक्र है तो 99% चित्रकार रेल का एक्सीडेंट ही दिखाएँगे। तो रचना जिस क्षण, जिस टाइमफ्रेम को दिखाती है, चित्र भी उसी टाइमफ्रेम और उसी क्षण को दर्शाते हैं। चित्रों में यही दर्शाया जाएगा, यह किसने तय किया या यह कौन तय करेगा? एक्सीडेंट से एक पल पहले ट्रेन कैसी चल रही थी या एक्सीडेंट के एक घण्टे बाद क्या हुआ चित्र इसे क्यों नहीं दर्शाते? तो उसी टाइमफ्रेम में क्यों अटकना? तो एक तो टाइम और स्पेस दोनों से जुड़े ऐसे बहुत-से मसले हैं जिन्हें चित्रकार बहुत कम एक्स्प्लोर करते हैं। हम लोग इन सभी मसलों पर ध्यान देने और इन पर बात करने की कोशिश करते हैं।

दूसरा, चित्रों में काफी हद तक इन्सानी दृष्टिकोण, इन्सानी सोच और इन्सानी दुनिया ही छाई रहती है। जबकि इस धरती पर हज़ारों जीव हैं, किसी कहानी या कविता को उनके पर्सपेक्टिव से भी तो देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए “जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन, उसी के पास अब मेरी बारिशें भी चली गईं” यह बात कोई साँप या कोई मेंढक भी कह सकता है। पर सामान्य रूप से जब भी इसका चित्र बनेगा तो इन्सान, खेत और किसान ही बनेगा।

डिज़ाइन के सिलसिले में हम कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही बुनियादी हो, किफायती हो। उसमें ब्रीथिंग स्पेस बहुत हो। जैसे, चित्र जहाँ तक होता है वहीं तक नहीं होता है। उसके इर्द-गिर्द की खाली जगह में भी वह फैला होता है। उसके होने में उस जगह का योगदान होता है। उस चित्र को उखाड़ेंगे, तो उसकी जड़ें उन व्हाइट स्पेसेस में फैली दिखेंगी, उसकी पहचान उस जगह में दिखाई देगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही हम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं।

हर्षल कोरहाले: किसी पत्रिका में एक सम्पादक की भूमिका क्या होती है और सम्पादन की प्रक्रिया क्या होती है?

सुशील शुक्ल: महत्वपूर्ण यह है कि सम्पादक को विज़ुअलाइज़र होना चाहिए। पत्रिका के रूटीन वर्क के साथ सम्पादक के लिए यह भी समझना ज़रूरी है कि किस काम को वो ठीक से कर सकते हैं और क्या काम उनको छोड़ देना चाहिए।

सम्पादक का दूसरा महत्त्वपूर्ण काम अपने लेखकों को अच्छे से पहचानने का है। वे क्या अच्छा क्या लिख सकते हैं और अगर किसी विषय पर लिखना हो तो कौन अच्छे से लिख सकता है यह समझ रखना और विकसित करना भी सम्पादक का काम है। आपकी अपने राइटर्स से इतनी दोस्ती होनी चाहिए कि आप उनसे बेहिचक बात कर सकें और साझेदारी बना सकें। साझेदारी के बिना सम्पादक का काम नहीं चलता। यही बात चित्रकारों पर भी लागू होती है।

और सम्पादक को जोखिम लेकर कुछ नया पेश करते रहना चाहिए। पाठक नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं। आपके पास अगला अंक भी है, उसके बाद का अंक भी है। लेकिन क्या पता उसी से कुछ क्लिक कर जाए। जब हमने विनोद कुमार शुक्ल जी की पहली कहानियाँ और कविताएँ छापी थीं तो बहुत लोगों ने नाक-भौं सिकोड़ी थीं।

इसके अलावा, सम्पादक की नज़र खुली होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। उसे न सिर्फ उस विषय की समझ होनी चाहिए जिस पर वह काम कर रहा है, बल्कि उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों मसलन संगीत, नृत्य में क्या हो रहा है, इसकी समझ भी होनी चाहिए। सिर्फ साहित्य से साहित्य की बात बहुत बनेगी नहीं, थोड़ी-बहुत बन जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें देखने से आपको सम्पादन के सिलसिले में भी मदद मिलती है।

हर्षल कोरहाले: साइकिल और प्लूटो पत्रिकाएँ बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इनमें साहित्य को लेकर अलग-अलग प्रयोग होते रहते हैं। तो बच्चे साइकिल या प्लूटो में प्रकाशित साहित्य को किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, यह आप कैसे जान पाते हैं? इसकी क्या प्रक्रिया होती है? इस सन्दर्भ में अपने कुछ अनुभव साझा कीजिए।

सुशील शुक्ल: हम उत्तराखण्ड के एक सरकारी स्कूल में गए थे। वहाँ हम लेखन पर कुछ काम करना चाह रहे थे। वहाँ के प्रिन्सिपल ने हमसे कहा कि ये तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और इनकी भाषा तो बहुत कमज़ोर है और ये बच्चे थोड़े छोटे भी हैं। चौथी, पाँचवीं और छठवीं के हमारे बच्चों को तो बिल्कुल कुछ नहीं आता है। हमारे बार-बार विनती करने पर उन्होंने बड़ी कृपापूर्वक हमें 4 घण्टे का समय दिया और सभी टीचर्स ने इस दरमियान क्लासरूम के बाहर रहने की हमारी शर्त को भी स्वीकार किया।

हमने कक्षा चौथी के बच्चों से बातचीत की। फिर बहुत सारे शब्द बोर्ड पर लिख दिए। उनको इनमें से किसी एक पर लिखना था। इस दौरान उनसे थोड़ी बातचीत लिखने, भाषा, उनके जीवन के बारे में हुई और जब उनको शायद यह लग गया कि हम लोग उनकी कोई परीक्षा लेने नहीं आए हैं और हम कोई उनके टीचर नहीं हैं तब जाकर उनकी हिचकिचाहट कम हुई।

बोर्ड पर लिखे हुए शब्द में एक शब्द था ‘कोना’। कक्षा चार की एक बच्ची ने लिखा — “पृथ्वी गोल है, उसका कोई कोना नहीं है”। अगर मैं इसे किसी को दिखाऊँ और कहूँ कि इसे छोटे बच्चों के लिए लिखा गया है तो लोग कहेंगे कि बच्चे इसे नहीं समझ पाएँगे। इसके कितने सारे गहन अर्थ भी निकलते हैं कि मतलब हमने तो बहुत सारे कोने बना रखे हैं और लोगों को हाशिए पर ढकेल दिया है।

तो बच्चों के साथ भाषा और साहित्य को लेकर ऐसे काफ़ी सारे अनुभव हुए हैं।

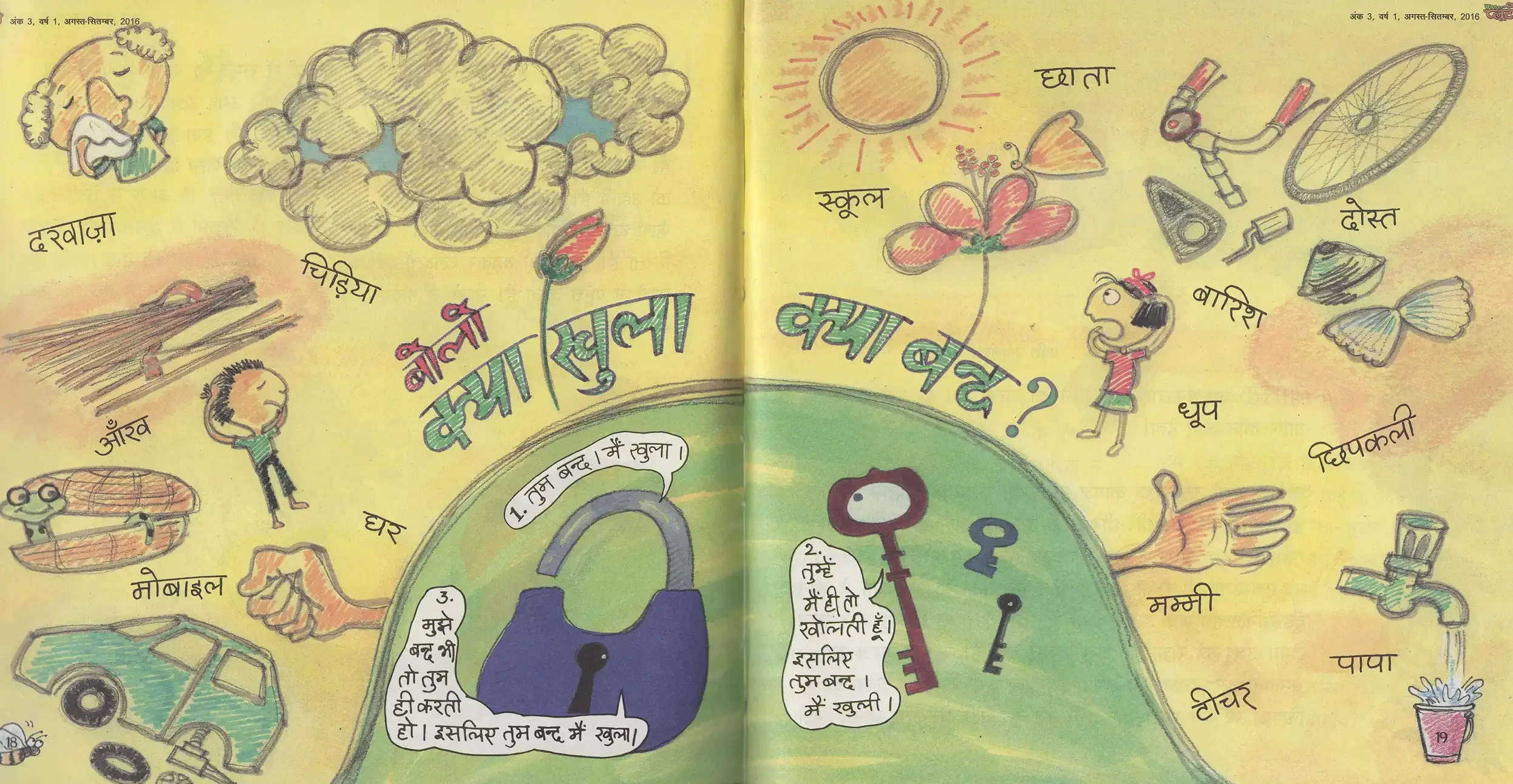

जैसे, पहली और दूसरी के बच्चों से हमने यह सवाल पूछा था कि क्या खुला क्या बन्द? तो कुछ बच्चों ने कहा — “पापा बन्द, माँ खुली”।

प्लूटो पत्रिका में छपे “क्या खुला, क्या बन्द” फीचर में बच्चों ने इस सवाल के कई सारे दिलचस्प जवाब दिए हैं।

हर्षल कोरहाले: एक आखिरी सवाल, किसी भी अंक की निर्माण-प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? सामान्य रूप से अंक-निर्माण की प्रक्रिया के पड़ाव क्या होते हैं? अंक में एक अच्छा सन्तुलन बनाने की कोशिश कैसे की जाती है? सुशील शुक्ल: तो पहले यह देखा जाता है कि हमारे पास कौन-सी रचनाएँ उपलब्ध हैं, उनसे किस तरह का गुच्छा बन रहा है, उनमें कितनी विधाएँ हैं। पूरे अंक में उनके साथ किस तरह का संसार उभर रहा है। उनमें कितनी आवाज़ें हैं, भाषा की कितनी रंगतें हैं? कितने तरह के कैरेक्टर हैं? कहानियाँ या कविताएँ किस तरह की हैं, उनमें किरदार किस तरीके के हैं? उनसे अगर हम कोई दुनिया खड़ी करें तो किस तरह की दुनिया बनेगी? क्या जो दुनिया बन रही हैं वो विविध है? इन सभी चीज़ों में सन्तुलन को लेकर विचार किया जाता है।

भाषा में सन्तुलन को देखें तो न सिर्फ मालवी, बुन्देलखंडी, अवधी जैसी तमाम भाषाएँ, बल्कि कोई बांग्लाभाषी या फिर मुम्बई में रहने वाले लोग जैसी हिन्दी लिखते हैं हमारी पत्रिका के साहित्य में उसके भी शेड्स दिखेंगे। कई बार हमें लोग यह भी कहते हैं कि आपके यहाँ प्रूफ की मिस्टेक है। वह प्रूफ की मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि हम यह मानते हैं कि भाषा के सिलसिले में हमारी पत्रिका की भाषा की दिशा बोलचाल की भाषा की तरफ है, लिखित भाषा की तरफ नहीं। क्योंकि हम मानते हैं कि वो ही ज़िन्दा भाषा है।

एक अंक में सन्तुलन बनाने के लिए पूरे अंक को हमने मोटे-मोटे स्तर पर डिवाइड किया है। जैसे लगभग आधे हिस्से में जो साहित्य होगा उसकी लम्बाई 250 वर्ड्स से कम होगी। पूरे अंक में एक लम्बी कहानी से ज़्यादा कहानियाँ नहीं होंगी। एक बड़ी कविता होगी, बाकी छोटी कविताएँ होंगी। फिक्शन और नॉन- फिक्शन का अनुपात लगभग समान रखने की कोशिश होती है। नॉन-फिक्शन में यात्रा अनुभव, डायरी, साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी जैसे साहित्य के विविध प्रकारों और विधाओं को सामने लाने की कोशिश रहती है।

डिज़ाइन में विज़ुअल परसेंटेज कितना होगा, व्हाइट स्पेस कितना रहेगा, इन सबके बीच सन्तुलन पर भी विचार किया जाता है। लेकिन कई बार ये बैलेंस बिगड़ भी जाता है। कई बार हमें कुछ ऐसी रचनाएँ मिल जाती हैं कि लगता है इन रचनाओं को लेकर तो बैलेंस छोटी चीज़ है।

इन सभी विचारों के साथ एक अच्छा, सन्तुलित अंक बनाने की कोशिश रहती है।

हर्षल कोरहाले: सुशील जी, आपने बाल साहित्य की पत्रिकाओं के संसार खुलकर हमारे सामने रखा, इसके लिए शुक्रिया।

No approved comments yet. Be the first to comment!