‘बच्चे नहीं समझते’, यह सिर्फ बड़ों की सोच है

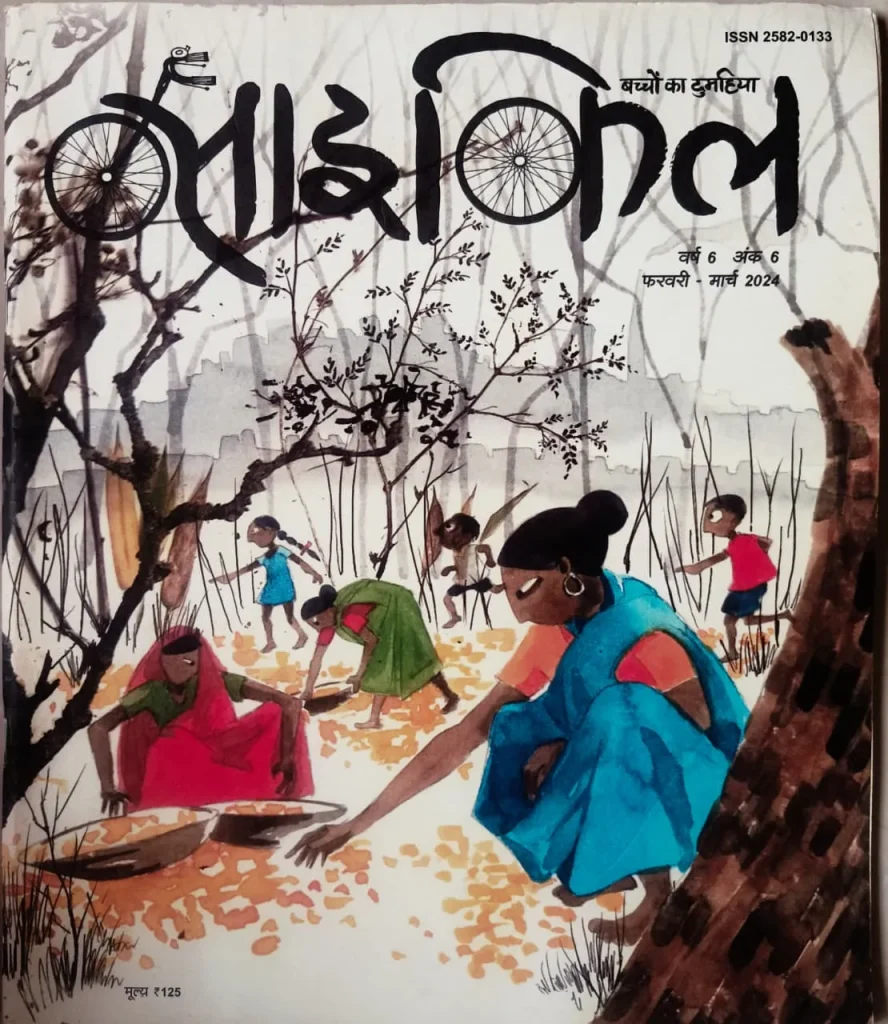

बाल साहित्य में पत्रिकाओं के महत्त्व, उनके निर्माण की प्रक्रिया और बाल साहित्य के मापदण्डों व अवधारणाओं पर साइकिल व प्लूटो पत्रिकाओं के सम्पादक सुशील शुक्ल से हर्षल कोरहाले की बातचीत का पहला अंश।

हर्षल कोरहाले: सुशील जी, सामूहिक पहल के साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आप काफी सालों से बाल साहित्य से जुड़ी हुई अलग-अलग पत्रिकाओं के साथ जुड़े हैं। साहित्य या बाल साहित्य की दुनिया में किसी पत्रिका का क्या महत्त्व होता है?

सुशील शुक्ल: साहित्य खूब लहलहा रहा हो, साहित्य में बड़ी हरियाली हो, लेकिन पत्रिकाओं में सूखा पड़ा हो, यह सम्भव नहीं है। क्योंकि, पत्रिका एक तरह से ज़मीन तैयार करती है। इस ज़मीन पर किताबें भी पैदा हो सकती हैं। एक माहौल बनता है। पत्रिका नए रीडर्स पैदा करती है और उन्हें पढ़ने की लत लगाती है। महीने भर या दो महीने तक पाठक पत्रिका का इंतज़ार करता है। दूसरी तरफ, पत्रिका रीडर से लेकर लेखक, अनुवादक, इलस्ट्रेटर, पब्लिशर, सभी को लगातार जोड़कर एक माहौल बनाती है।

एक ही किताब में कई सारे प्रयोग नहीं किए जा सकते, लेकिन एक ही पत्रिका में रीडर्स के सामने तरह-तरह की चीज़ें पेश की जा सकती हैं। पत्रिका बहुत स्वतंत्र मंच की तरह भी है। किसी पत्रिका का अगला अंक ऐसे किसी मसले पर सामग्री पेश कर सकता है जिसके लिए पेरेंट्स या समाज तैयार न हों। किताब तो फिर भी पूरी की पूरी आपके सामने होती है। आप देख सकते हैं कि उसमें क्या है, लेकिन पत्रिका एक तरह से अपनी फ्रीडम बचाए रखती है।

बाल साहित्य को अगर नदी के रूप में देखा जाए तो पत्रिकाएँ उसका प्रवाह क्षेत्र हैं।

हर्षल कोरहाले: बाल साहित्य की दुनिया में साइकिल और प्लूटो पत्रिकाओं ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। किस विचार के साथ इन पत्रिकाओं की शुरुआत हुई?

सुशील शुक्ल: साइकिल और प्लूटो पत्रिका से पहले मैंने काफी सालों तक एकलव्य संस्था की चकमक पत्रिका के सम्पादक के रूप में भी काम किया है। 1997-1998 के उस दौर में ज़्यादातर पत्रिकाओं के बाल साहित्य में कुछ कम साहित्य था। उनमें प्रकाशित कविताओं में कुछ कम कविता थी। भाषा में कुछ कम भाषा थी। उस दौर का ज़्यादातर साहित्य सरलीकरण (सिम्पलीफ़िकेशन) या साधारणीकरण (जनरलाइज़ेशन) में लिपटा हुआ दिखता था। एक तरह से वह ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े ने बच्चों को हाथ रोककर, कंजूसी से कुछ दिया हो।

एक तरफ वयस्कों के लिए मुक्तिबोध, विनोद कुमार शुक्ल, निर्मल वर्मा, चेखव आदि की रचनाएँ होती थीं, भरी-पूरी। दूसरी तरफ बाल साहित्य था, अधूरा-सा। मनहूसियत लिए हुए। बड़ी-बड़ी बातें करने वाला, आदर्शवादी। बड़ों के साहित्य में विविधता थी — भाषा के स्तर पर भी और विधाओं के स्तर पर भी। कहते कविता ही हैं, मगर उसी में कितनी तरह की कविताएँ होती हैं। लेकिन तब बच्चों की कविता एक ही तरह की होती थीं, तुकबन्दी वाली।

तो साइकिल और प्लूटो में काम की शुरुआत इस सोच के साथ हुई कि कैसे देश-दुनिया के जो सबसे अच्छे लेखक, चित्रकार, दार्शनिक हैं उन सभी को जोड़कर काम किया जाए। उद्देश्य यह था कि इन सभी की मदद से अच्छा, विविधतापूर्ण साहित्य बच्चों के सामने लाया जाए।

हर्षल कोरहाले: शुक्रिया, सुशील जी। आपने बाल साहित्य को देखने का एक बुनियादी विचार साझा किया है। साइकिल या प्लूटो में प्रकाशित होने वाला साहित्य वाकई में अलग होता है। इसीलिए बच्चों के साथ बड़े भी काफी रोचकता के साथ इसे पढ़ते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जानना चाहूँगा कि अच्छे बाल साहित्य की परिभाषा को आप कैसे देखते हैं? साइकिल या प्लूटो में साहित्य का चयन किन मापदण्डों के आधार पर किया जाता है?

सुशील शुक्ल: अच्छे बाल साहित्य के मापदण्ड लगभग वही हैं जो साहित्य के मापदण्ड हैं। मसलन, कविता की बात करें तो क्या उसने कोई नई ज़मीन बनाई है? क्या उसमें ताज़गी है? ताज़गी – कहने की, विषयवस्तु की, नज़र की, जगह की, दृश्य की ताज़गी। कविता कल्पनाशील कितनी है? कितनी रचनात्मक है? रचनात्मक मतलब उसने चीज़ों को रचनात्मक रूप से कितना कंस्ट्रक्ट किया है। जैसे रचना में कोई एक शब्द होता है और हर एक शब्द का एक लिटरल अर्थ होता है। तो उस शब्द ने अपने लिटरल अर्थ से कितना ट्रैवेल किया, कितना उसने अपने अर्थ में विस्तार किया, क्या उसमें कुछ नई चमक आई, वह कोई नया अर्थ लेकर आया है? क्या इससे कोई भाषा बन रही है?

जैसे, राजेश जोशी की इस कविता “कौवा इतना काला है” को देखें। आमतौर पर बच्चों के लिए लिखी गई कविताएँ इस पंक्ति के बाद की पंक्ति में ‘काले’ को बयान करने के दो-चार प्रचलित तरीकों पर ही जाकर ठहर जाएँगी। मसलन, सुरमे की तरह काला, तवे की तरह काला, आदि। लेकिन एक भरी-पूरी कविता अपनी बात कहने के साथ-साथ, भाषा भी बनाती चलती है। एक उस्ताद ही लिख सकता है कि

“कौवा इतना काला है

कि उलट गया उजाला है”

कौए के ‘काले’ को बताने के लिए कवि ने एक नया एक्सप्रैशन दिया, यानी इतना काला जैसे किसी ने उजाले को ही पलट दिया हो। जब आप ऐसा कुछ कहते हैं तो पूरी भाषा में एक तरंग उठती है और पूरी भाषा में उसकी लहर जाती है। भाषा का दामन तो इसी से बड़ा होता है कि उसमें किसी चीज़ को कहने के कितने तरीके हैं और कितने सलीके से कोई चीज़ कही जा सकती है।

साथ-साथ यह भी देखा जाता है कि एक कहानी या कविता कितना मज़ा देती है, वो कितने बड़े सवाल से लड़ती हुई दिखती है? कितने सपने जगाती है? ऐसी व अन्य कुछ चीज़ें हैं जिनको चयन प्रक्रिया में हम देखते हैं।

बच्चों के लिए साहित्य चुनने की प्रक्रिया में और एक महत्वपूर्ण मसले पर विचार किया जाता है। यह देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए जो साहित्य है उसमें उनके सपनों, संघर्षों और उनकी दुनिया का चित्रण कैसे होता है क्योंकि बच्चे तरह-तरह की सत्ताओं के तले दबे रहते हैं, उसे सहते हैं। ऐसे में यह देखना ज़रूरी होता है कि क्या वे जो साहित्य पढ़ रहे हैं, वह उनकी तरफ से कुछ बोल रहा है या नहीं। उनकी दुनिया को ज़बान मिल रही है कि नहीं।

यहाँ रिप्रेजेंटेशन का भी मसला है, अर्थात, रचनाकार कहाँ खड़े होकर दुनिया को देख रहे हैं। उनको कैसी चीज़ें दिख रही हैं? तो रचना का बेहतर होना इस पर निर्भर करता है कि उनकी कल्पना, उनके सवाल कितने बेहतर हैं। अगर एक बेहतर कल्पना या सवाल हो, तो उनकी रचना किसी एक खास क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करती, सबको रिप्रेजेंट करती है।

फिर एक रीडर का भी मामला आता है। जब हम कोई टेक्स्ट चुनते हैं तो यह सवाल उभरता है कि जिन बच्चों को पढ़ने की आदत है उन्हें ध्यान में रखकर रचना को चुनें कि एक आम बच्चे को ध्यान में रखकर। दोनों प्रकार के पाठकों को नज़रअंदाज़ करना सही नहीं होगा। ऐसे में एक सन्तुलन बनाना ज़रूरी हो जाता है।

शिक्षा में ‘परिवेश’ एक बहुत प्यारा शब्द है। हर कोई इसे एक दफा बोल ही लेना चाहता है। बाल साहित्य की बातचीत में भी इस शब्द को फ्रंट सीट मिली हुई है। मैं यह मानता हूँ कि रचना भले ही परिवेश की न हो, दूर चिली की या कहीं और रूस की हो, लेकिन अगर एक अच्छी रचना है तो वो अपना अनुभव बनाती है। वो आपके परिवेश में आ जाती है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेन्ट चीज़ यह है कि रचना क्या अनुभव बनाती है। अगर बनाती है तो चिली या रूस आपके परिवेश में शामिल हो जाता है।

हर्षल कोरहाले: ‘साइकिल’ और ‘प्लूटो’ में काफी रचनाएँ ऐसी होती हैं जिनके बारे में इस पारम्परिक दृष्टिकोण से शायद ही सोचा गया होगा कि वे बच्चों के लिए हो सकती हैं। बच्चों के साहित्य की समझ को लेकर आमतौर पर काफी धारणाएँ प्रचलित हैं। इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं?

सुशील शुक्ल: पहली बात तो यह कि ‘बच्चे नहीं समझते’ यह जो बात है यह बड़ों की सोच से आती है क्योंकि ‘समझने’ की परिभाषा बड़ों ने बनाई है कि समझने का क्या मतलब है। जब बड़े यह कहते हैं कि बच्चे नहीं समझेंगे, तो इस बात में दो बातें निहित होती हैं: एक तो यह कि वे बड़े हैं तो वे समझ गए और दूसरा यह कि उन्होंने यह भी समझ लिया कि फलाँ व्यक्ति इसे नहीं समझ पाएगा। ऐसा बोलने वाले क्या कभी इस सवाल से जूझे हैं कि समझना मतलब क्या होता है। समझना एक बिन्दु नहीं है, बल्कि एक सिलसिला है। हम किसी चीज़ के बारे में कुछ समझते हैं और उसके प्रति समझना शुरू करते हैं। फिर उसके बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में जानकर, समझकर उसे और समझते चले जाते हैं।

अब ‘पानी’ को समझने का क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारा पानी हासिल है, पानी को बिल्कुल अलग तरह से समझेगा। वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के लिए पानी ढोकर लाता है, वह पानी को बहुत अलग तरीके से समझेगा। हो सकता है किसी व्यक्ति के परिवार में किसी की डूबने से मौत हो गई हो तो ऐसे में उसकी पानी को समझने की रंगत में एक रंग यह भी जुड़ा होगा। तो पानी को समझने के अनन्त तरीके हैं। हर बार हम उसे नया समझकर उसमें समझने के नए-नए अर्थ भरते चले जाते हैं।

एक आखिरी बात, जो बड़े ये कहते हैं कि बच्चे नहीं समझते और वो खुद समझते हैं, उन्होंने किस तरह की दुनिया बनाई है और उन्होंने क्या समझ लिया है? क्या उन्होंने बच्चों को समझ लिया? अपने जीवनसाथी को समझ लिया या उन्होंने घर को या पास-पड़ोस को समझ लिया? असल में तो उन्होंने अपने जीवन में कुछ खास नहीं समझा होता है।

समझने पर अतिरिक्त ज़ोर बड़ों से बच्चों के ऊपर थोपा गया है। समझना और नहीं समझना यह बच्चों के लिए दिक्कत नहीं होती है। बच्चे तो अपना रास्ता खुद निकालते हुए चलते हैं।

No approved comments yet. Be the first to comment!